公開日:2025年08月27日 更新日:2025年08月27日

多世代で使える玄関のバリアフリーリフォーム

-将来を見据えた選択

毎日使う玄関ドア、家族全員が安心して出入りできるよう、玄関ドア・玄関まわりのバリアフリー設計は今後ますます必要とされています。 この記事では、子育て世代から介護する立場・介護される立場まで、多世代で使える玄関ドアのバリアフリーリフォームについてご紹介します。まず、バリアフリー設計が家族全員にどのように有益であるかを具体的に示し、リフォームする際のポイントについて説明します。

玄関まわりのバリアフリーリフォームの重要性

高齢化が進む現代社会で、バリアフリー設計は欠かせません。バリアフリー化によって家族全員が安心して暮らせる環境が整い、将来も快適に暮らせる家になります。

自宅のバリアフリーといえば、手すりを付ける、トイレを洋式にするといった、さまざまなリフォームがあります。玄関ドア・玄関まわりをバリアフリー化する目的について説明します。

高齢者や足腰の弱い方の事故を防止する

65才以上の高齢者の「転倒・転落・墜落」による死亡者数は「交通事故」の約4倍以上、転倒事故の半数が住宅で発生しているというデータ※もあります。 玄関の段差は、高齢者や足腰の弱い方にとって負担となり、転倒のリスクを高め、不安を感じさせる原因です。

外出の負担や不安が大きくなると外出頻度が減り、運動や人との交流の機会が減少することもあります。

※出典:消費者庁 チラシ「無理せず対策 高齢者の不慮の事故」(令和4年12月制作)、「毎日が#転倒予防の日」(令和3年10月6日)

介護や育児の負担軽減

介護・育児をする側にとっても、使い勝手の悪い玄関まわりは負担になります。

車いすやベビーカーの出入りが難しい開口幅や玄関まわりのスペース、引っかかりになる段差など、ちょっとしたことでも毎日利用する場合は、大きな負担になります。

しかし、バリアフリーリフォームをすることで、身体的な負担ばかりでなく、安全性が向上するので心理的な負担も軽減されます。

できることを増やし自立を助ける

バリアフリーリフォームは、安全性の向上や介護・育児の負担を減らすだけではありません。

高齢になったり病気やケガをしても、介助なしで生活する助けになります。

例えば、車いすや歩行器があっても、介助なしで安全に出入りできる玄関であれば、散歩や買い物、病院へも出かけやすくなり、健康面でもプラスになります。 鍵の開け閉めも、顔認証やリモコンを使ったものにすることで、より安全・便利になり防犯性もアップできます。

具体的なリフォーム方法と工事内容

ここでは玄関ドアを中心とした玄関まわりのバリアフリーリフォームを具体的に紹介します。 また、より良い環境を実現させるために考慮しておきたいポイントもお伝えします。

玄関ドアのリフォーム

バリアフリー観点で、玄関ドアリフォームのメリットは大きく2つです。

- 玄関まわりを広く使えるようにする、出入りしやすくなる

- ドアの開け閉めを簡単にできるようにする

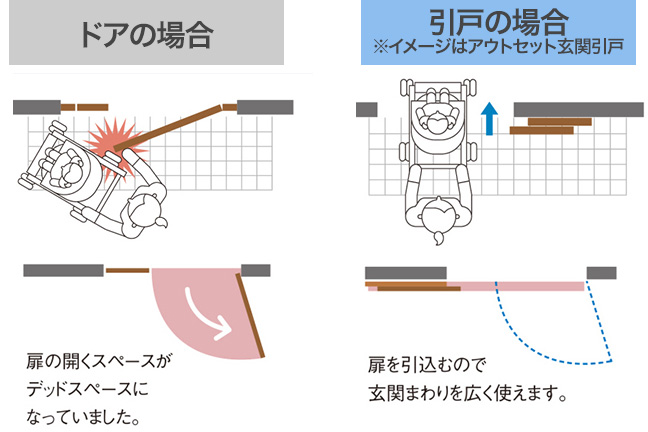

【POINT】ドア(開き戸)から引戸への交換

ドア(開き戸)を引戸に交換することで、下記のようなメリットがあります。

- 車いすに乗っていたり、荷物を持っていても開閉しやすい

- 押す引くといった動作と比べて、弱い力で開閉できる

- 扉の前後のスペースを有効活用できる。車いすやベビーカー置き場にも

ただし、隙間ができやすい構造のため気密性・断熱性が低くなってしまうことがデメリットです。

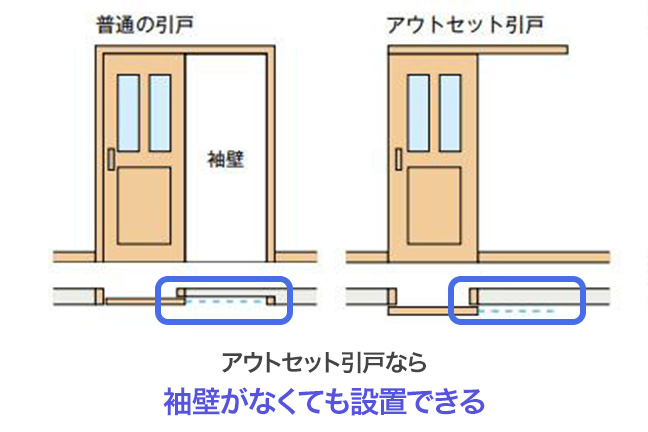

また、設置するのに横幅が必要になるため、玄関ドアの横にスペースがないと設置が難しい場合があります。

そんな場合は少ないスペースに設置できる「アウトセット玄関引戸」もおすすめです。

【POINT】入口の幅(開口)を広げる

一般的に、車いすの通過などを踏まえて必要とされる有効開口幅は750mm以上とされています。

なお、日本工業規格(JIS)では手動車の幅は610mmですが、この幅はあくまでも基準値でもっと大きなものもあります。

もちろん、より広い開口が望ましいですし、歩行介助のためには2人横並びでも楽に通り抜けられる開口を確保したいものです。

ただ、ドアの幅自体を広くしようとすると、壁を壊す工事が必要な場合があります。

壁を壊したくない・費用面などで課題があって難しい場合は、「カバー工法」を用いたリフォーム方法でより広い開口幅を確保できる開き方の引戸にするという方法もあります。

YKK AP「ドアリモ アウトセット引戸」を使った玄関ドアのリフォーム例

リフォーム前は、開口を広くするために子ドア部分を開くのが手間に。また、ドアを押して引く動作や、扉の稼働エリアが必要でした。

リフォーム後は引戸で開口を最大限利用でき、ドアと比べ、開け閉めの動作も簡単。省スペースで開け閉めもできます。

リフォーム前:玄関ドア(親子ドア)

リフォーム後:アウトセット 2枚連動引き込み戸

【POINT】引戸にリフォームできない場合、電子錠を使った玄関ドアの活用もおすすめ

近年では、鍵を使わず顔認証やスマートフォンアプリ、リモコンなどからかんたんに施解錠できる機能のついた玄関ドアもあります。 手がふさがっているときにカバンから鍵を探したり、鍵穴を探したりの鍵をあける動作の手間が省けることがメリットです。

顔認証で登録できる人数が多い場合、訪問介護・ヘルパーの方や、ご家族・親戚を登録しておくと、いざというとき便利です。

また、締め忘れや誤操作の際に安心できる自動施錠機能や、防犯性が考慮されているか、停電時や電池切れの時の対処方法なども高性能な玄関ドアを選ぶ際のポイントです。

■カバー工法とは?カバー工法で生じる段差の対象方法は?

既存のドア枠に新しいドア枠を被せる「カバー工法」では、壁を壊さないため工期が短く約1日で玄関ドアを交換できます。

また壁を壊さないので騒音や粉塵も少ないことがメリットです。

しかし、ドア枠を重ねるためリフォーム前よりも下枠の段差が大きくなってしまうデメリットがあります。その場合、段差緩衝材などで段差をうめて対応しましょう。

■アウトセットとは?

一見すると上吊引戸(上にレールがある引戸)のようですが、上吊引戸は壁内面の上枠に取り付るのに対し、アウトセット引戸は壁外面に上レールを取り付けます。

扉横のスペースが確保しづらい新築はもちろん、ドアから引戸に変更するなどのリフォームにも向いています。

手すりの設置と段差解消

バリアフリーな玄関まわりを実現するためには、玄関内外ともに、手すりの設置や段差の解消が重要なポイントです。 手すりの設置や段差を解消することで、次のようなメリットがあります。

- 段差を解消すると、車いすやベビーカーで出入りできる

- 手すりがあれば、立ち上がりの負担軽減、つまずきを軽減し安全に移動できる

【POINT】手すりの設置:「横手すり」と「たて型手すり」の使いわけ

手すりと言っても、横方向のものと縦方向のものがあります。目的の動きにあわせて選びましょう。横手すりとたて型手すりを合わせたL字型の手すりもあります。

・たて型手すり(I型手すり)

立ったり座ったり、段差を越えたりするときに使用されます。 握ったときに力を入れやすい太さのものを選びましょう。

・横手すり(水平型手すり)

移動するときに使うものです。たて型手すりと違いしっかり握る必要はないため、たて型手すりよりも幅が太いものが多くなっています。

断面が楕円形のものが、握力の弱い方でも握りやすく、上部の面が広いので、手のひらやひじで体重を支えながら歩行する方にもおすすめです。

【POINT】段差の解消:スロープや踏み台の設置

階段や段差に踏み台やスロープ設置することで、つまずきを軽減できます。

スロープに関しては、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)で1/12(角度にして約4.8度程度)以下という基準がありますが、自力で車いすで移動する場合は1/15(約3.8度程度)以下が望ましいとされています。

また、スロープの距離が長くなる場合は折り返しや踊り場(平坦)を設けることが望ましいとされています。

ただし、身体や病状などによっては、手すりがある低い階段の方が安全なケースもあるため、状況に応じで検討しましょう。

見落としがちな玄関まわりのバリアフリーリフォームのポイント

玄関まわりのバリアフリーリフォームを考える際、玄関ドアや段差ばかり気になってしまいがちです。 それ以外の考慮しておきたいバリアフリーリフォームのポイントの一例をお伝えします。

【POINT】滑らない床材・ 照明の設置

家を出入りするのは天候が良い日中だけとは限りません。 例えば濡れてもすべりづらい床材にしたり、足元を照らす照明を設置することで、安全性が増します。

例)足元や鍵穴を照らせる照明の設置

【POINT】掃き出し窓といった玄関以外の出入口の活用

物理的に玄関の間口を広くしたり、スロープをつけたりすることが困難な場合は庭に通じる掃き出し窓を出入口として活用するという方法もあります。

例)ウッドデッキからスロープをつける

【POINT】駐車場や車道への動線

また、タクシーや車を使うことが多い場合は、駐車場や車道からの動線や乗り降りのスペースも考慮した設計にしましょう。 カーポートを選ぶ際も、支柱の位置や数、屋根の大きさなど車いすやベビーカーでの出入りを考慮して選ぶことが大切です。

例)車のドアから玄関まで手すりを設置

【POINT】温度差の解消

外気の影響をうけやすい玄関ドア。玄関ドアの断熱性は玄関ホールや玄関に通じる廊下の室温にも影響がでます。

断熱性の高い玄関ドアなら玄関に通じる廊下と部屋の温度差を小さくでき、ヒートショック軽減に役立ちます。窓などもある場合、窓の断熱のあわせて行うのもおすすめです。

【POINT】介護機器レンタルの活用

簡易的に設置できる手すりやスロープといった介護機器・福祉用具のレンタルは一部を除き医療費控除の対象外となっているものの、介護保険が適用されます。

一時的に悩みを解消したい、とりいそぎ対応したい場合は、このようなサービスを活用することもおすすめです。

バリアフリーの費用と補助金制度

バリアフリーリフォーム費用と利用できる補助金制度について解説します。※掲載内容は2025年8月時点の情報です。

リフォーム費用の概算

バリアフリーリフォームの費用は、リフォームの種類や規模によって異なります。

予算内で効果的なリフォームを実現するためには、必要な改修項目を優先順位を付け、長期的な視点で計画を立てることが重要です。

また、専門家のアドバイスを受けることで、コストパフォーマンスの高いリフォームを実現しやすくなります

【参考】YKK APの商品を使った場合の参考費用

玄関ドアをアウトセット玄関引戸に変えた場合の参考価格です。

リフォーム専用商品の「ドアリモ」シリーズはカバー工法で壁を壊さずドアを交換できるのが特徴です。ドアを引戸に交換するだけでなく、スマートコントロールキーのついた玄関ドアへの交換や、引戸から引戸への交換もスピード施工で対応できます。

| アウトセット 玄関引戸 片引込み戸(袖無)単板ガラス仕様 |

アウトセット 玄関引戸 2枚連動引込み戸 複層ガラス仕様 |

|---|---|

|

|

| 約34~50万円※1 | 約59~83万円※2 |

※商品価格に工事費等(現地調査費、配送費、施工費、取付諸経費、消費税(10%)等)を含めた場合のご参考としてお考えください。

※1参考価格は、2018年8月時点の全国のMADOショップ(北海道、沖縄等の一部の地域を除きます。)を対象に実施した実勢価格の結果および2022年8月時点のYKK APの公表価格に基づき算出した価格帯一例です。

※2 参考価格は、2021年9月時点の全国のMADOショップ(沖縄等の一部の地域を除きます。)における実勢価格調査の結果および2022年10月時点のYKK APの公表価格に基づき算出した価格帯一例です。

介護保険の住宅改修補助金

公的介護保険は、市町村(東京23区 は区)が運営する社会保険制度です。

40歳以上の人が加入して介護保険料を納め、介護が必要になった時に所定の介護サービスが受けられます。

具体的には、訪問介護やデイサービス、福祉用具の貸与や購入、住宅改修費の給付を受けることができます。 住宅のリフォームについては、原則実費の9割相当額(18万円が上限)が償還されます。 利用する場合は、要介護認定の調査・判断が行われますので、ケアマネージャーや地域の相談窓口にご相談ください。

|

■対象となる住宅改修の種類 (1)手すりの取付け |

国の減税制度と自治体の補助金

介護保険以外にも、国の減税制度と自治体の補助金を活用することで、費用を抑えることが可能です。

国の減税制度の概要と利用方法

国が提供するリフォームに関する減税制度には、10年以上のローンを利用した場合に使える住宅ローン控除や、子育て・バリアフリーで使えるリフォーム促進税制などがあります。

これらを利用することで、リフォーム費用の一部を控除することが可能です。

具体的な利用方法としては、確定申告時に必要な書類を提出し、該当する減税措置を適用する手続きが必要です。 住宅ローン控除については、給与所得者の方は2年目以後、年末調整での適用を受けることができます。

各自治体が提供する補助金の種類と申請方法

多くの自治体では、バリアフリーやリフォームに対する補助金制度を設けています。補助金の種類は自治体によって異なりますが、リフォーム費用の一部を助成する形が一般的です。 申請方法は、自治体の窓口や公式ウェブサイトを通じて行うことができます。事前に必要な書類や条件を確認することが重要です。

減税制度や補助金を活用するコツ

補助金や減税制度を最大限に活用するためには、リフォーム計画を立てる前に各制度の詳細をよく調べ、必要な手続きを早めに進めることが大切です。

また、お住いの地域のバリアフリーリフォームに強い施工店やケアマネジャーといった専門家に相談することで、適切な制度の選択や申請手続きのサポートを受けることができます。

まとめ

ご自宅の状態や家族構成は千差万別です。本ページで紹介した方法以外のリフォーム方法、固有の気をつけるべきポイントがあるかもしれません。

具体的にリフォームを検討する際には、悩むよりまずは専門家に相談しながら進めましょう。

プラン策定の際には、予算、工期、使用する材料などの要素をバランスよく考慮することはもちろん、将来的な介護や家族構成の変化にも対応できる柔軟な設計を心掛けることで、長期的に快適な住まいを維持できます。

バリアフリーリフォームは健康な人にとっても過ごしやすくなるリフォームですので、早いうちに検討するのもおすすめです。

【無料】玄関ドアリフォームのご相談

YKK APの「ドアリモ」を使った 玄関ドアリフォームのご相談は特設ページもご覧ください。

「かんたん診断」からお近くのお店の紹介や、電話やメール、オンラインカウンセリングも受け付けております。

また、玄関ドアの使い勝手やスマートコントロールキー、デザインをショールームでご確認いただけます。ぜひお近くのショールームにもお立ち寄りください。

玄関まわりにかぎらない幅広いバリアフリーリフォームについてはこちらの記事もぜひご覧ください。

おすすめのリフォーム専用商品

各種お問い合せ

リフォーム施工店を探す

空間リフォームをお考えの方へ

水まわりやお部屋、玄関まわりなど幅広いリフォームの相談ならこちら

メーカー3社が専門知識であなたのリフォームをサポート。

リフォームの進め方から、おすすめの商品までご提案します。

交換用部品やスペアキーなどのご購入

お客様の声

リフォームの流れ

STEP1:検討・準備

リフォームに関する情報を収集。

予算も準備しましょう。

STEP2:施工会社の選定

複数の施工業者に相談。

プランと見積りをもらいましょう。

STEP3:プランの精査

施工が決定したら

プランをしっかり精査していきます。

STEP4:着工・引き渡し

施工業者と契約。

経過から仕上がりまで

しっかり確認しましょう。

リフォーム内容から探す

玄関リフォームに関するコラム記事

「実家」は生活の場であり、離れて暮らす人たちが集うかけがえのない場でもあります。みんなが笑顔になる実家リフォームを考えてみませんか?この記事では実家リフォームでよくある断熱、バリアフリー、耐震といった悩みとその解決策、費用を賢く抑えるためのポイントについて説明します。