公開日:2025年08月27日 更新日:2025年08月27日

「実家のお悩み」対策リフォーム

-悩み別対策(断熱・耐震・バリアフリー)と費用を抑えるコツ

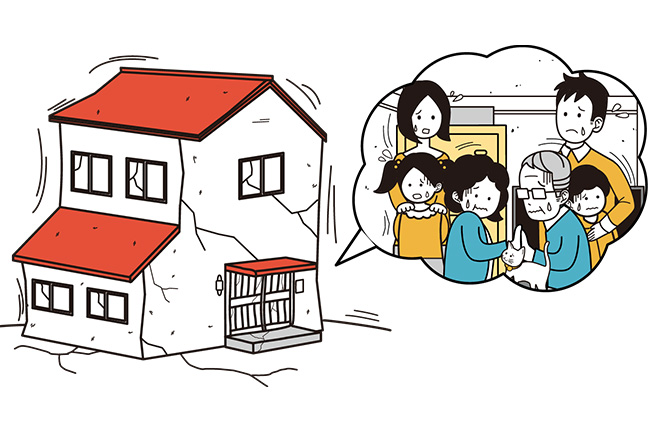

「実家」は生活の場であり、離れて暮らす人たちが集うかけがえのない場でもあります。みんなが笑顔になる実家リフォームを考えてみませんか?この記事では実家リフォームでよくある断熱、バリアフリー、耐震といった悩みとその解決策、費用を賢く抑えるためのポイントについて説明します。

実家リフォームを考え始めるタイミングやきっかけ

ご実家のリフォームは、ご両親やご自身のライフステージの変化が大きなきっかけです。

以下のようなタイミングで検討を始める方が多いようです。

- 親の定年退職:時間に余裕ができ、住まいを見直す良い機会

- 親の身体能力の変化:階段の上り下りや段差が気になり始めた

- 家の老朽化:築年数が経ち、設備や外壁の傷みが目立つ

- 二世帯同居の検討:子世帯との同居を視野に入れ始めた

- 相続:実家を相続し、今後の活用法としてリフォームを検討

古くなった実家のリフォームを検討する際は、下記のようなポイントも目安にしてください。

|

▼具体的なチェックポイント □【断熱】1999年より前に建てられた |

実家リフォームの内容

まずは代表的な実家リフォームについてみていきましょう。

1.断熱リフォーム

お正月に実家に帰ると、廊下やお風呂場が寒いと感じることはありませんか?それは昔に建てられた家の断熱性能が低いことが原因の1つです。

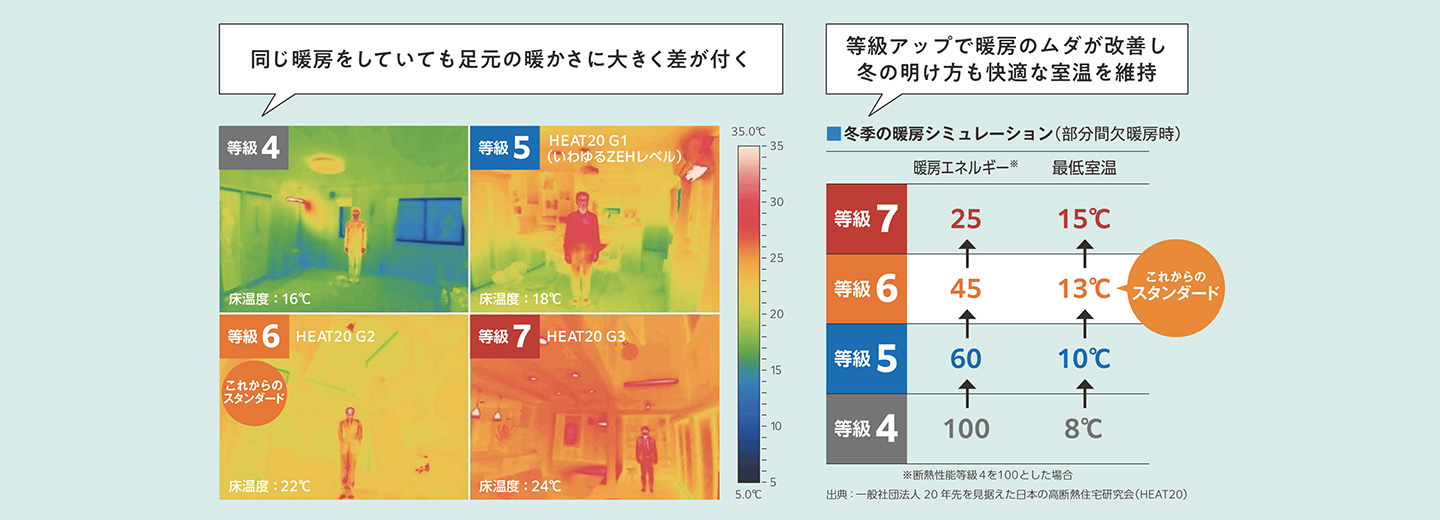

2025年には、新築住宅に対して断熱等級4以上が義務化されています。しかし、1980年以前の建物ではほとんど無断熱、1980年から1999年にかけて等級2,3が一般的と言われています。

住宅省エネ政策のこれまでとこれから

| 年度 | 省エネ基準・断熱等級 |

| 1980年度 | S55年基準制定(≒等級2) |

| 1992年度 | H4 年基準制定(≒等級3) |

| 1999年度 | H11年基準制定(≒等級4) |

| 2013年度 | H25年基準制定(1次エネルギー消費量基準追加) |

| 2016年度 | H28年基準制定(冷房機の日射熱取得基準変更) |

| 2022年度 | 3つの断熱等級を新設 ・断熱等級5(ZEHレベル・長期優良住宅基準) ・断熱等級6(HEAT20・G2基準相当) ・断熱等級7(HEAT20・G3基準相当) |

| 2025年度 | 新築住宅において断熱等級4 適合義務化 |

| 2030年度 | 新築住宅において断熱等級5 適合義務化予定 |

断熱性をあげると外壁や窓から出ていく熱・入ってくる熱を減らし、住まいの快適性をアップできます。

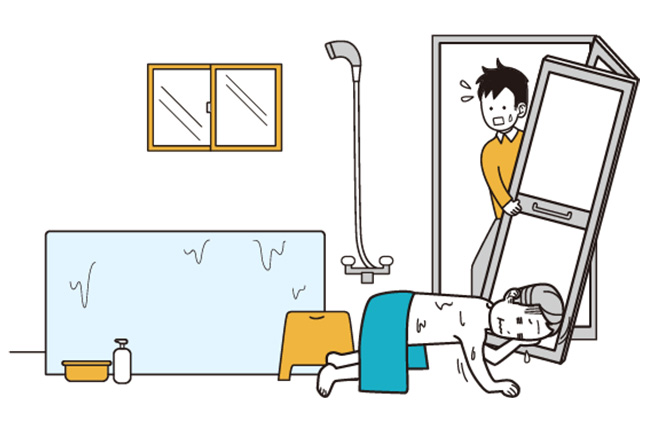

ほかにも結露の軽減やヒートショック対策、エアコン効率がよくなることで、冬場・夏場の光熱費を抑えることにもつながります。

床暖房や屋根や壁などに断熱材をいれるとなると大規模な工事になりがちです。

熱の出入りが多い窓を重点的に断熱リフォームすることで、より手軽・効率的に断熱性をアップさせられる場合もあります。まずは壁を壊さない窓交換リフォームや、内窓をつけて二重窓にするリフォームから検討するのもおすすめです。

暖房をつけても「窓辺」が寒い理由

これは、窓辺で冷やされた空気が下流気流となり、足元に流れたまっていく「コールドドラフト現象」によるものです。空気には、暖かい空気は上へ、冷たい空気は下にたまる性質があります。

室内の上下で温度差が生じ、床暖房を入れているのに足元が冷えたりする原因のひとつです。

2.バリアフリー

ご家族の高齢化に伴なって、室内の事故の予防、介護の準備などを検討される方も多いではないでしょうか。

65歳以上の事故発生場所は8割近くが住まいで、一般道路の実に10倍以上。事故のきっかけとしては「転倒」「転落」が多く、その2つで全体の5割以上を占めています。 段差解消や手すり設置によって転倒事故リスクを下げることができます

また、室内や玄関の建付けの悪い扉を変えることで快適さや安心がアップします。

床がフラットでつまずきづらいノンレールタイプに交換したり、開口幅がひろい引戸や折れ戸にしたりしておくと、車いすや介護が必要になった場合も便利です。

| リフォーム内容 |

リフォームのポイント |

| 手すりをつける |

I字型手すり(たて型手すり) L字型手すり 水平型手すり(横型手すり) 可動式手すり(スイング式手すり) |

| 段差を減らす |

敷居の撤去 スロープの設置 |

| 扉を替える |

引戸 また、開戸(ドア)を引戸に交換する場合、扉を引き込むスペースの確保が難しい場合があります。その際は、壁の外側にレールを設置する「アウトセット方式」の引戸が選択肢となります。 折れ戸 |

3.耐震リフォーム

1981年(昭和56年)6月1日に導入された新耐震基準では、新築住宅は震度6強~7程度の地震でも倒壊しないように設計されています。

しかし、古い家は、耐震基準が新基準に適合していない可能性があります。 住まいの耐震性を高める方法として、壁の面積を増やすために、耐震上の弱点となる窓がふさがれたり減らされたりするケースがあります。

しかし明るさ、風通し、湿度調整の機能などの自然の恩恵が受けられず、健康・快適な暮らしを犠牲にしてしまうことになりかねません。そんな場合は従来の壁を追加する耐震補強ではなく、窓のまわりを補強する「開口部耐震」がおすすめです。

また、古いブロック塀がある場合は、倒壊の恐れがあるのであわせて見直しましょう。

4.水まわり

毎日の生活に欠かせないキッチン、浴室、トイレ、洗面所といった「水まわり」。

使用頻度が高いからこそ、汚れや老朽化、使い勝手の悪さといった悩みが尽きない場所でもあります。 使い勝手を改善するだけでなく、見えていない給排水管まわりも劣化していないか、確認しましょう。

水まわりの給排水管工事などを一度にまとめることで、個別にリフォームするより工事費を抑えられる場合があります。

| リフォーム箇所 |

悩み別のリフォーム内容例 |

| キッチン |

収納がすくない・作業スペースが狭い 家事負担を軽減したい 暗くて孤立感がある 冬場、洗い場が寒くて凍える |

| 浴室・洗面所 |

ヒートショックが心配 床が滑りやすく、段差が危ない 光熱費が気になる |

| トイレ |

古いトイレを快適にしたい 家事負担を軽減したい 和式で使いづらい・立ち座りが大変 水道代が気になる |

毎日使う水まわりは、家事動線も大切です。気になるカラーコーディネイトなども事例を見て参考にしましょう。

5.玄関まわり

毎日使う玄関だからこそ安全性や利便性が重要です。

玄関ドアの前に段差がある場合は、ゆるやかな勾配のスロープにするのが最も安全です。スロープがあると車いすやベビーカーでの出入りもしやすくなります。

スロープの設置が難しい場合も、手すりの設置や滑りにくい床材に変更するといった工夫で転倒の危険性を減らせます。 また、夜にも安全なように足元を照らせる照明の設置もあわせて検討しましょう。

玄関ドアも、引戸にすることで、車椅子や杖を使うようになってもスムーズに出入りできます。

また「鍵穴にキーを差し込んで回す」という細かい作業は、意外と負担になることがあります。リモコンキーといった電子錠で施解錠できるようにすれば、玄関前でのストレスが大きく軽減されます。

老朽化で気になる外装も、ただきれいにするだけではなく、断熱性や将来的なメンテナンスも考慮した外装材の見直しもおすすめです。

| リフォーム箇所 |

悩み別のリフォーム内容例 |

| 玄関ドア |

開口幅が狭い/車いすで出入りしづらい 手がふさがっている場合など、鍵の開け閉めが面倒 |

| 玄関内 |

スペースが狭い 立ったりしゃがんだりの動作がつらい 段差が気になる 暗くて湿気がたまる |

|

アプローチ ※敷地の入口から建物(主に玄関)までの通路やその周辺 |

足元が滑りやすい 段差が気になる 足元が見えづらい |

6.間取りの見直し

二世帯住宅への改築、子供部屋の増設、親世帯の介護スペースの確保など、家族構成やライフスタイルによって使いやすい間取りは変化します。

そんなときに検討したい間取りのリフォームですが、壁を壊したり、配管工事をしたりとなると、大規模な工事になりがちです。間取りを見直すには事例などを参考にアイデアを膨らませ、慎重に検討しましょう。

間取りを変える以外のアイデア 室内側だけでなくテラスや庭にウッドデッキや屋根を取り付けて、空間の有効活用も。

また、室内を可動式のパーティションで柔軟性の高い間取りにすることもおすすめです。

ただし、壁を壊すことで耐震性能に影響が出るケースや、用途変更届が求められるケース(車庫→居室など)は建築確認申請が必要になることがあります。固定資産税の追加課税が生じることがあるため注意が必要です。

リフォームに必要な費用の内訳

リフォームの規模や住宅の状況によってリフォーム費用は大きく異なります。

ただ、共通してリフォームをする際には、リフォーム自体の費用以外の費用も発生します。どのような費用が必要になるか念頭において予算を用意しましょう。

リフォーム自体の費用

材料費や施工費などは地域、坪単価によっても変化します。

見積書でよく見かける「玄関スロープ設置 一式200,000円」のような『一式』表記は要注意です。数量・単価、材料費・人件費などの内訳が書かれていないと、費用の追加があった場合に適切かどうかの判断が難しくなります。

依頼先に任せきりにせず、①作業人数と日数、②主要資材の品名と数量、③処分費・運搬費、④諸経費、⑤保証内容など内訳をチェックしましょう。

リフォームに付帯する費用

見落としやすいのが、付帯工事・解体費といったリフォームに付帯するコストです。

これらも考慮して予算計画を立てないと、リフォーム自体にかけられる費用が変わってきます。見積時にしっかり確認しておきましょう。

リフォーム以外の費用

リフォームの規模や内容によっては、工事中の仮住まいの費用が必要になる場合があります。また、贈与税などが発生する場合もあります。

次の「費用を抑える方法」も参考に、節税できる制度の適用条件を調べながら、予算計画を立てましょう。

費用を抑える方法

リフォームにかかる費用を抑えるためには、補助金や優遇制度をうまく活用するのがポイントです。

介護に限らず、断熱・省エネ目的の改修で利用できる制度もあります。 性能などの条件が複雑なケースもあるため、自治体の相談窓口や、詳しい施工店に相談するのがおすすめです。

【ご注意】本記事の情報は2025年8月現在のものです。条件が変更になる場合や、早期終了する可能性があるため、必ず国や自治体の公式サイトで詳細や最新情報をご確認ください。

政府や地方自治体のリフォーム補助

政府や地方自治体が実施している補助制度を活用することで負担をぐっと減らしてリフォームすることが可能です。

◆長期優良住宅化リフォーム推進事業(国土交通省)

既存住宅の長寿命化や省エネ化等に資する性能向上リフォームや子育て世帯向け改修に支援を行う事業です。

| 対象リフォーム | 耐震・断熱・劣化対策など性能向上を伴うリフォーム |

| 詳細 | 令和7年度長期優良宅化リフォーム推進事業 |

◆介護保険の住宅改修費支給(厚生労働省)

福祉用具だけでなく、バリアフリーへの住宅改修が対象です。

| 対象リフォーム | 手すりの取り付けや、段差の解消、引戸への扉の取替などのリフォーム |

| 詳細 | 厚生労働省 |

◆地方自治体の補助金制度

また地方自治体で独自で補助金制度を行っている場合もあります。

政府が実施している補助金制度と財源が異なれば、併用できる場合もありますので、余すことなく活用しましょう。

例えば東京都だと「クール・ネット東京」で断熱リフォームも補助の対象です。

| 詳細 | YKK AP 商品を 利用したリフォームで利用できる地方自治体の補助金 |

控除や減税制度

補助金以外にも、条件を満たすリフォームであれば控除や優遇の優遇制度が利用できる場合があります。

時期によって内容・条件が変わる場合がありますので、詳しくは国土交通省のウェブサイトや税務署などにご相談ください。

※適用にあたっては、施主様ご自身にて確定申告等、書類の提出が必要です。

◆ローン控除(住宅ローン減税)

10年以上のローンを組んで、対象のリフォームを行った場合、毎年の住宅ローンの残高の0.7%を10年間、所得税・住民税から控除できる制度です。

◆所得税・固定資産税の減税(リフォーム促進税制)

ローンの有無によらず、一定のリフォームを行った場合も減税されます。

◆贈与税の対策(住宅取得等資金の非課税制度)

親名義の家のリフォーム資金を子供が出すと贈与とみなされ、贈与税が発生してしまう場合もあります。

ただし耐震・バリアフリー・省エネなど特定の工事であることやなどいくつかの条件を満たす場合、非課税となる場合があります。

複数の会社から見積もりを取る(相見積もり)

リフォーム費用を適正に保つためには、複数のリフォーム会社から見積もりを取る「相見積もり」が効果的です。

1社だけの見積もりでは、その金額が妥当かどうか判断がつきません。2~3社から見積もりを取り、工事内容や費用、担当者の対応などを比較検討することで、信頼できる会社に適正な価格で依頼できます。

優先度にあわせて部分的なリフォームも選択肢に

まとまった資金が用意できない場合や、家に住めなくなる期間を減らしたい場合には大規模なフルリフォーム・フルリノベではなく、悩みに優先度をつけて部分的なリフォームもおすすめです。

もちろん建物の造りによっては、複数個所をまとめてリフォームするほうが効率的な場合もあります。個々の状況にあったリフォームをしましょう。

また、家の状態や家族の状況によっては、リフォームではなく「住み替え」や「売却」が最適な選択となるケースも考えられます。

思い入れのある実家、あらゆる可能性を検討した上で、家族みんなが納得できる選択をすることが大切です。

まとめ

古くなった家のリフォームは、単に見た目をきれいにするだけでなく、安全性や将来のことを考えて計画を進めることが成功の鍵です。

リフォームするには資金調達や相談、見積、施工まで時間がかかる場合があります。また、補助金などの制度も早期終了したり、条件が見直されたりすることもあります。 不便だな、と感じたときは早めの情報収集や相談が大切です。

こちらの記事では相談先の選び方や、相談から引き渡しまでの流れなどを解説します。リフォーム相談する際のポイントや注意点もご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

無料のリフォーム相談

(1)YKK APのリフォーム商品を使った窓やシャッター・玄関ドアのリフォームなら「かんたん診断」からリフォーム参考価格がわかります。結果ページから、お近くのMADOショップに問合せたり、YKK APにメールや電話、オンラインで無料相談したりできます。

※見積りやリフォーム工事のご依頼は直接お受けできませんのでご了承ください。

(2)窓や玄関ドアに限らず、リビングやキッチン、浴室など空間全体のリフォームをお考えなら、「TDYオンラインリフォーム相談 」もご利用ください。

TOTO、DAIKEN、YKK APのメーカー3社がそれぞれの得意分野で、リフォームを進めるにあたっての疑問にアドバイスします。

※見積りやリフォーム工事のご依頼は直接お受けできませんのでご了承ください。

おすすめのリフォーム専用商品

各種お問い合せ

リフォーム施工店を探す

空間リフォームをお考えの方へ

水まわりやお部屋、玄関まわりなど幅広いリフォームの相談ならこちら

メーカー3社が専門知識であなたのリフォームをサポート。

リフォームの進め方から、おすすめの商品までご提案します。

交換用部品やスペアキーなどのご購入

お客様の声

リフォームの流れ

STEP1:検討・準備

リフォームに関する情報を収集。

予算も準備しましょう。

STEP2:施工会社の選定

複数の施工業者に相談。

プランと見積りをもらいましょう。

STEP3:プランの精査

施工が決定したら

プランをしっかり精査していきます。

STEP4:着工・引き渡し

施工業者と契約。

経過から仕上がりまで

しっかり確認しましょう。

リフォーム内容から探す

玄関リフォームに関するコラム記事

毎日使う玄関ドア、家族全員が安心して出入りできるよう、玄関ドア・玄関まわりのバリアフリー設計は今後ますます必要とされています。 この記事では、子育て世代から介護する立場・介護される立場まで、多世代で使える玄関ドアのバリアフリーリフォームについてご紹介します。まず、バリアフリー設計が家族全員にどのように有益であるかを具体的に示し、リフォームする際のポイントについて説明します。